第二期:原来这才是孩子需要的陪伴

在上一期的文章中,我们一起了解了关于陪伴的相关内容,如陪伴的缺失、陪伴的误区以及陪伴的重要性。在本期的文章中,我们一起来聊一聊有效陪伴,以及有效陪伴的相关建议。

儿童教育专家陈昌辉曾说:“‘有效陪伴’即示范和引领,意味着家长不仅要陪伴在孩子身边,还要能够真正与孩子互动交流。”

桐桐(化名)是家园共育教育包活动中的一位小朋友。在心脑测评中,虽然他的某项脑区数据值略低于本年龄段孩子的参考值范围,但是他的心脑耦合度为弱耦合,这说明他是处于容易满足、积极主动、快乐度较高的状态。

我们从收到的反馈视频中发现,在每个活动里,桐桐(化名)的爸爸都会担任摄影师的工作,或是裁判员。妈妈和桐桐(化名)是参与者,会一起制定本次活动的计划、进行比赛、小制作、搭积木等等。在活动中,妈妈做的不对的地方桐桐(化名)会直接指出来,桐桐(化名)做得不对的地方,妈妈也会进行提示。整个活动父母参与度很高,家庭成员关系平等,氛围温馨,孩子表现出开心和满足。

比尔盖茨父亲老盖茨在《比尔盖茨是这样培养的》一书中,记录了比尔盖茨成长的点滴。老盖茨是一名律师,工作非常忙。但每一次孩子有重要的比赛、活动,他想办法一定会出席,并为他喝彩。他们住在西雅图,周末或假期时,一定会到小岛去度假。他上班再忙,也一定会想办法开车去陪伴孩子,教孩子怎样钓鱼、怎样游泳。

生活技能是父母传授给孩子的,而孩子也会从中学到做人、做事的技巧。

上面两个案例中的家长都做到了有效陪伴。下面有一些关于有效陪伴的建议:

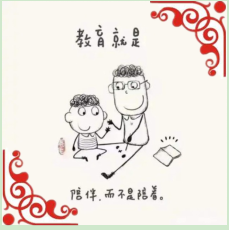

1、全身心的陪伴

美国皮尤研究中心的统计数据显示,家长陪伴孩子的有效时间,“及格线”为每周21.2小时。也就是说,每天至少要有三个小时的时间。

家长的工作非常忙碌,可以每周和孩子约定亲子陪伴时间。在这个时间段里,请家长放下手中的事情,全身心的陪伴孩子,增加亲子间的感情。家长的态度也会增加孩子的安全感和家庭责任感。

2、倾听、尊重的陪伴

家长们在经过一天忙碌的工作以后,回到家希望能够得到片刻的休息。这时孩子会跑过来,要您陪她做这个、陪她玩那个。希望您一定要先静下心来倾听,这也许孩子是在表达见到您后开心的情绪、也许是孩子准备了一天给您的惊喜,但这也证明了您在孩子心目中重要的位置。您的肯定、您的互动陪伴,会让孩子增加自信感和满足感。

3、平等的陪伴

经常能听到家长无意识的口头禅“我这都是为了你好。”“我是你的爸爸(妈妈),我还能害你?”等等。这样的口头禅是家长无意识的站在了比孩子更高的一层台阶上来俯视孩子的行为,告知孩子结果,同时也剥夺了孩子自己探索的过程,慢慢地孩子也不愿意和家长交流。所以家长们是更重视结果还是以平等的关系陪伴孩子探索而得到的经验呢?

相信家长们一定是希望孩子能够通过自己的努力有所收获。因此在陪伴孩子的时光中,希望家长们放下长辈的身份,而是以朋友的身份一起和孩子互动交流。没有了更高一层的俯视,让孩子在陪伴中感到更加舒适,更容易打开心扉。

4、接纳、引导的陪伴

在儿童游乐场,看到过这样的一幕:家长在陪孩子观赏鱼缸里的小鱼,这时孩子把手伸进鱼缸抓小鱼,家长把孩子的手边拿出来边说:“你这孩子!能用手抓鱼吗?这水多脏呀!鱼要是死了一条,老板肯定得找你!真不听话。”

请家长们思考一下:

①成人的生活经验告诉我们抓鱼缸里的鱼需要用专门的渔网,那孩子是否有这方面的经验呢?

②孩子为什么想要用手抓鱼呢?是因为喜欢?还是因为对鱼的某种特性感到好奇?

……

这些问题都不清楚的情况下,家长们轻易的下结论,会否定了孩子的思维和探索,阻断了孩子的好奇心。要知道,好奇心对于孩子的童年是非常重要的,因为它是孩子善于发现的根本。正如牛顿能发表万有引力定律,是源于苹果从树上掉下来的好奇心。

所以,家长们在阻止错误行为的同时,以正确的引导为主,教育为辅的方法,保留孩子好奇心,同时让孩子了解生活,增加生活经验。

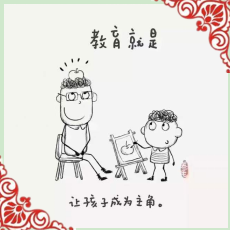

5、以身作则的陪伴

常说“父母是孩子最好的教师。”是因为在童年时期,孩子具有较强的模仿力和观察力。家长的一言一行都是孩子模仿的对象。这也就是为什么孩子们最喜欢娃娃家这种角色游戏。如果家长爱读书,他的孩子也一定会爱看书;如果家长条理性非常强,他的孩子条理性也不会差;如果家长爱运动,他的孩子运动能力也一定不弱。

因此,希望家长在望子成龙的同时也要为孩子做好示范。