第一期:孩子成长的关键——家长的陪伴

新颁布的《家庭教育促进法》让家长们再度重视家庭教育。许多家长反映孩子会出现一些令人头疼的行为,如害怕见到外人,见人就躲;睡觉时总会惊醒;脾气暴躁,有攻击性行为;过度粘人;性格叛逆等等。

形成这些问题的原因是什么呢?

陪伴的重要性

首先,我们先从生理的角度—大脑的发育的情况来了解一下陪伴对于孩子的重要性。

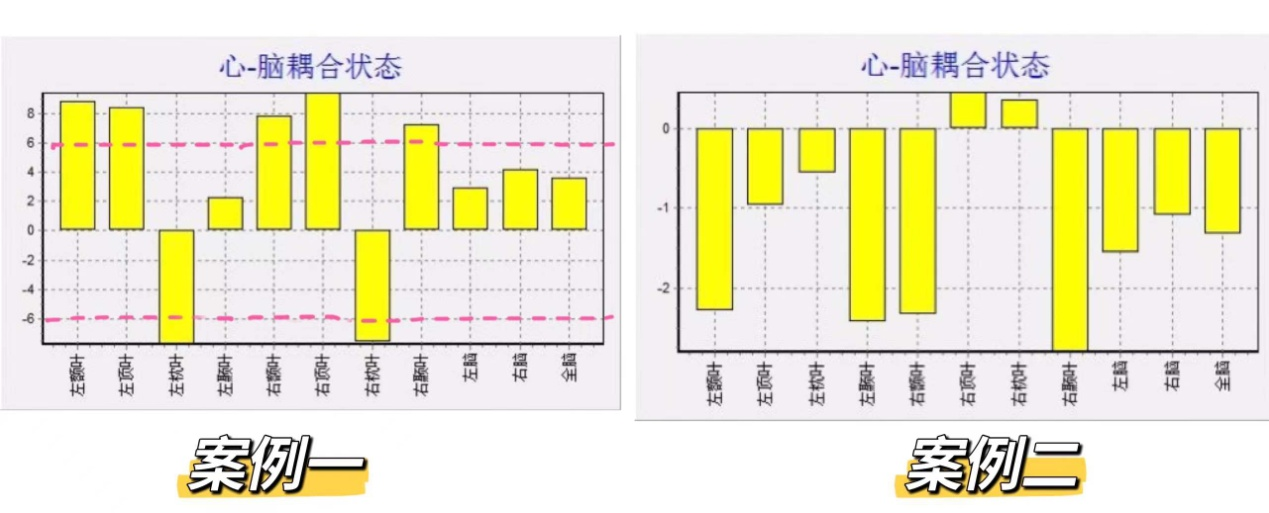

这是在心脑测评中的两个案例,图中所展示的是测评中心脑耦合的状态。它是直接反映孩子心理需求及家庭亲子关系的一项指标,是帮助我们从客观的角度来剖析孩子现阶段生理和心理的状态。

案例一的孩子是处于强耦合状态。孩子会表现出不快乐、纠结、压抑、紧张、不安等负面情绪。

案例二的孩子是处于弱耦合状态,孩子会表现出容易满足、积极主动、快乐度较高等正面情绪。

由此可以看出高质量的有效陪伴会直接作用于大脑。家长所看到的孩子的行为是大脑变化所产生的的结果。俗话说“3岁看大,7岁看老”。7岁以前是孩子大脑发育、成长的关键期,家长的有效陪伴是帮助孩子形成优质大脑的重要因素之一。

然而“生理因素影响着人体的心理情感”,它们是相辅相成的。孩子的身心变化必然会受家庭的影响。想要进行有效陪伴,我们先来了解一下阻碍家长们有效陪伴的误区是什么呢?

陪伴的缺失

在电视剧《小欢喜》里,男孩季杨杨的父亲是位区长。因为忙,一直在外地,基本缺席了儿子的成长。他的童年缺少父母的陪伴和关怀,对父母充满了排斥。不愿意跟父母沟通,性格强势又叛逆。作为缺席了六年的“空降父母”,父亲与孩子的交流非常困难。儿子季杨杨犯错,父亲让他道歉。可他不服,当众发泄了自己对于父亲的不满,并指责父亲,这么多年把自己一个人留在北京,眼里只有事业没有亲情。

李玫瑾曾在讲座中讲过这样一个观点:“孩子一定要自己带,在他完全不能独立的情况下,你去给他带来快乐和舒服。当他依赖你,你才有教育他的资本。”在生活中,家长工作繁忙,大多是祖辈在带孩子。孩子的安全感、依赖感、行为习惯的养成皆是来自于每日陪伴他(她)的祖辈,当孩子上了小学,家长非常懊恼,孩子不听他(她)的话。

这就是父母陪伴的缺失。

陪伴的误解

陪同≠陪伴

常能看到这样的一幕,在商场、户外或是一些家庭中,家长常常陪同在孩子身边,时不时地问孩子渴不渴、饿不饿等等生理需求,之后会不自觉地拿出手机做一些自己的事情。又或是对于孩子的问题表现出烦躁的情绪。看似是在陪伴孩子,但孩子仍表现的很孤单,亲子间的交流很少。这样的陪同不是陪伴。

看管、说教≠陪伴

一个两三岁的孩子在画画时,用不同颜色的彩笔在画纸上不同的位置画交错的线条,整张纸显得非常混乱,但孩子很开心。家长看到后马上否定,手把手的教孩子画正确的内容,并告诉孩子太阳不是橙色的,是红色的。要去户外时,孩子想要自己穿外套,但他尝试了几次都没能成功,还想再次尝试的时候家长就已经帮他穿好了,家长觉得让他自己穿衣服太耽误时间。

很多家长经常会觉得孩子年龄比较小,生活经验不足,会下意识地替孩子做许多事情,照顾周全,担心孩子走弯路、受委屈……用自己的经验来教育孩子。但在爱心否定的同时也扼制住孩子的想象力、创造力、模仿能力等等。这样的精心照顾不是陪伴。

孩子可能无法用华丽的语言描绘自己的感受,但他们的内心是敏感的。相信他们能够感受到家长的每一次用心,每一次改变。同时相信每一位家长都希望不缺席孩子的童年,希望能够陪伴他们健康快乐的成长,那么为了孩子,让我们一起将陪伴变得有价值、有意义吧。